|

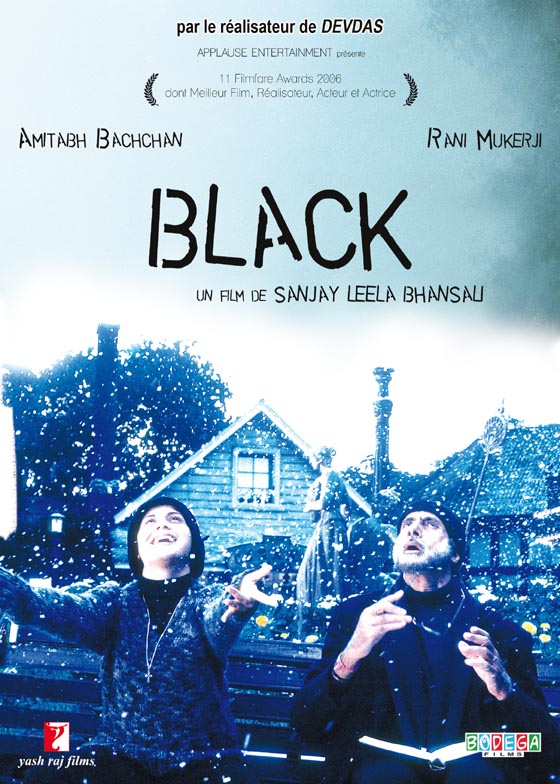

Black,

un autre Bollywood.

Bollywood. Un nom qui, en France, fait désormais automatiquement penser

aux films romantiques indiens incluant des séquences musicales chantées

et dansées. Or le fait de penser que Bollywood ne produit que ce type

de films est, en soi, une grosse erreur. En effet, Bollywood ce n'est

pas que ça !...

Pour mieux comprendre, il faut remonter environ 40 ans dans le passé.

Dans les années 70, le public indien a commencé par être abreuvé par

ce que l'on appelle vulgairement le cinéma Masala. Le film Masala est

avant tout un film de divertissement mélangeant amour, humour, drame,

action, etc… et se terminant généralement par un happy end. On retrouve

également dans le cinéma Masala les thèmes récurrents, tels que celui

du destin, de la famille, le tout saupoudré de l'idée utopique d'une

Inde multireligieuse mais unie avant tout, et surtout face à l'adversité.

Le film Masala se veut également fédérateur, ce qui est très important

dans un pays ou cohabitent des religions, des coutumes, des cultures,

des langues et des communautés différentes. Sholay, film culte, réalisé

par Ramesh Sippy, sorti en 1975, et Lagaan, réalisé par Ashutosh Gowariker,

sorti en 2001, en sont les parfaites illustrations. Ces films comportent

parfois un message d'aspect social. Sur ce point là, Swades, autre film

d'Ashutosh Gowariker, sorti en 2004, n'est donc pas une exception dans

l'histoire du cinéma Bollywoodien.

Des années 70 aux années 90, la plupart des films indiens étaient des

films Masala, le film d'amour à l'eau de rose appartenant à cette catégorie

remporte toujours un vif succès principalement grâce aux productions

du plus romantique des réalisateurs de Bollywood, Yash Chopra. De plus,

ces romances cinématographiques indiennes ont encore de beaux jours

devant elles grâce à la nouvelle vague de jeunes réalisateurs tels que

Aditya Chopra (fils de l'illustre Yash) à qui l'on doit le scénario

de Veer Zaara, et surtout Karan Johar, réalisateur de La Famille indienne,

sorti en 2001 qui, avec son premier et excellent long métrage Kuch Kuch

Hota Hai, sorti en 1998, a su insuffler une nouvelle jeunesse à ce type

de films tout en préservant l'influence de la filmographie de Yash Chopra,

lui même influencé par le précurseur du cinéma Bollywoodien, Raj Kapoor.

Petit à petit , avec l'arrivée, dans la seconde partie des années 80,

de réalisateurs novateurs, les films Masalas ont progressivement laissé

place, à des films dotés de scénaris mieux écrits proposant des thèmes

innovants et dont la ligne directrice scénaristique ne s'éparpille pas

dans tous les sens . Ces nouveaux films, comme Nayakan de Mani Ratnam,

Ijaazat de Gulzar, sortis tous les deux en 1987, ou bien Parinda de

Vidhu Vinod Chopra, sorti en 1989, sont plutôt réalisés (mais pas complètement

!) à la manière occidentale et notamment hollywoodienne. Ils ont rendu

peu à peu le public indien plus exigeant. Le plus gros succès de 1992

fut d'ailleurs un film tamoul de Mani Ratnam, doublé en hindi : Roja.

Ce film était innovant sur plusieurs points : ses principaux sujets

traitaient du terrorisme et du problème épineux du Cachemire. Le personnage

principal était une femme. La musique et les chansons étaient résolument

inspirés de la World Music, une première pour l'époque ! Ce film fut

un véritable électrochoc à Bollywood car on se rendit compte qu'on pouvait

produire un succès colossal au box office tout en évitant les poncifs

traditionnels et récurrents des films musicaux populaires. En 1995,

suivit Bombay et, en 1998, Dil Se. Ces deux films toujours réalisés

par Mani Ratnam imposèrent avec Roja un nouveau genre de films encensé

par le public et la critique.

|